花魁とは?特徴や太夫&芸者との違いを紹介

Sana Yoshida

時代劇や和をモチーフにした漫画やアニメに必ずといっていいほど登場する「花魁」。

吉原遊郭の中でも位の高い遊女のことで、華やかな美しさ、教養や芸事の腕前により、憧れや羨望を集めました。

この記事では、「花魁」の特徴や遊郭の文化について紹介していきます。

花魁とは?

花魁とは、江戸時代に存在した幕府公認の遊郭において特に位の高い遊女を指します。

役職のことではなく、妹分が姉女郎を「おいらん」、意訳すると"私のお姉さん"と呼んだことから生まれた呼び方といわれています。漢字で書くと「花=Flower」「魁=Lead/Stalwart」ですが、これは古代中国の説話集「醒世恒言」からヒントを得て、「おいらん」という音を当てたという説があります。

彼女たちは派手な簪(かんざし)やきらびやかな羽織で着飾っており、特に豪華な髪飾りは相当な重量。首を支えるために上半身ごと動かす必要があったり、着物の腰巻に紐をつけていなかったことから、自ずと所作はゆったりと優雅なものになりました。

花魁詞(おいらんことば)

彼女たちが話す『花魁詞(おいらんことば)』は、現代の創作物でも度々取り入れられる独特の日本語で、「廓詞(くるわことば)」「里詞(さとことば)」と呼ばれることもあります。

これは地方からやってきた女性たちの方言(地方の訛りのようなもの)を隠して上品に見せ、お客へ夢を魅せるのが主な目的とする説が濃厚。店ごとに特徴があり、言葉遣いでどこの店に属しているのか分かったと言います。

花魁詞の例

- 【一人称】 私 → わっち

- 【末尾につける丁寧な言葉】 ~です → ~ありんす

- 【丁寧にお願いするとき】 ~してください → ~しておくんなんし

言葉が異なるだけで意味は同じなので、こういった独特の言い回しは他言語に翻訳することが難しく、日本語で聞いた時にだけ伝わる響き。日本でも現代においては聞く機会は非常に限られています。

遊郭の歴史

Shinyoshiwara Hanazono Ato / Photo AC

今では日本の首都・東京として文化や政治の中心地となっている関東エリアですが、徳川家康が豊臣秀吉の命を受けてこの地を訪れた当初は雑草が生い茂る湿地でした。家康は運河や道路を整備し、徐々に江戸の町を開発し、最終的には一大都市へと発展させました。

江戸幕府が開かれると、都市機能が急速に進み、各地から職人や商人、仕事を求める浪人などが集まるようになりました。江戸は圧倒的に男性の比率が高かったと言われており、江戸市中で遊女屋が営業を始めたそうです。

吉原のはじまり

都市開発中ということもあり、庶民が移転を命じられることも多く、困った遊女屋は遊郭の設置を陳情しました。幾度かの陳情と条件提示により、元和3年(1617年)に江戸初の遊郭「葭原(よしはら)」が設置許可を得ます。

こうして日本橋人形町付近に「吉原遊郭」が誕生しますが、明暦の大火で焼失。浅草日本堤付近に移転して運営を続けます。開国に伴う価値観の多様化、戦後に成立した「売春禁止法」を受けて歴史に幕を下ろすまでは、国内最大規模の遊郭としてにぎわっており、最盛期は数千人の遊女がいたと言われています。

遊郭は「廓(くるわ)」や「傾城町」とも呼ばれるほか、広い意味では芸奴・芸者を含む花街、色里や遊里、色町といった私娼街のことも意味します。

遊女の階級制度

遊郭内には受けた教育の水準や才能、年齢、仕事内容に拠る階級がありました。時代やエリアによって様々な階級・呼び名がありますが、ここでは江戸・吉原の階級をご紹介します。

花魁

美しいだけでなく楽器の演奏や歌舞伎、浄瑠璃といった芸事に秀でた最高級の遊女のことです。花魁の中で階級が四つに分かれていました。

呼び出し昼三(よびだしちゅうさん)

花魁の中でも最も位が高く、揚代は現代に換算すると約15万円。高下駄をはいて外八文字と呼ばれる歩き方で花魁道中を行うのがこの遊女です。

昼三(ちゅうさん)

個室と客を迎えるための座敷を与えられていた遊女です。揚げ代は昼夜で約9万円でした。

座敷持(ざしきもち)

昼三と同じく個室と客を迎える座敷を与えられていた遊女で、揚代は昼夜で約5万円といわれています。

部屋持(へやもち)

個室を与えられており、そこで客も迎えていました。揚代は昼夜約3万円でした。

花魁と過ごすのに必要な費用は他にもある

このほかにも、宴会費用やチップ扱いのご祝儀が必要になり、気前よく遊ぶと一晩で100万円はかかったと言われています。当時の庶民は一ヶ月15万円ほどで生活していたと言われますから、花魁がいかに高級だったかわかるはずです。

新造

花魁になっていない下級遊女のことを指します。客を取らない遊女もここに入ります。

振袖新造

揚代は約1万5000円。個室を持たず、共有の部屋を利用していました。

番頭新造

基本的に客は取らず、上級遊女の雑用を担当していました。

その他

禿(かむろ)

雑用をしながら遊郭のルールを学び、遊女として必要な知識や芸事、しつけの教育を受けていた10~15歳の少女です。

切見世女郎

最下級の遊女屋のことで、遊女たちは長屋で生活しながら客を取っていました。

遊郭以外の場所にいた人々

温泉などで働いていた「湯女」、食事の給仕を共に行う「飯盛女」などもいました。

さらに、「陰間」と呼ばれる男娼は花魁よりも高い料金で客を取っていたと言われています。これは、陰間として好まれるのが美少年で、稼げる期間が非常に短かったため。顧客は御殿女中や後家さん、僧侶などでした。

着物の特徴

花魁は非常に豪華な衣装に身を包んでいます。着物を何枚も重ねており、裾は引きずるほどの長さでした。

着物や装飾の豪華さは遊女のステータスであり、遊女本人はもちろん、馴染みの客たちも高額で豪華な着物を購入したそうです。金糸や銀糸による刺繍や折り込み、友禅染など、職人技が盛り込まれた着物を、季節に合わせて着こなす姿は、人々のあこがれの的となっていました。特に「打掛」は高級遊女にのみ許された衣装でした。

前で帯を結ぶスタイルも特徴的ですが、これは華やかさや美しさを強調するためだと言われています。また、桃山時代までは細い帯を前で結んでいたとされており、帯がだんだんと太くなり、後ろで結ぶのが主流になってからも、公家や上流武家など位が高い女性たちは変わらず前で結んでいたといわれます。上流階級へのあこがれから、帯を前で結ぶのが流行したという説もあります。

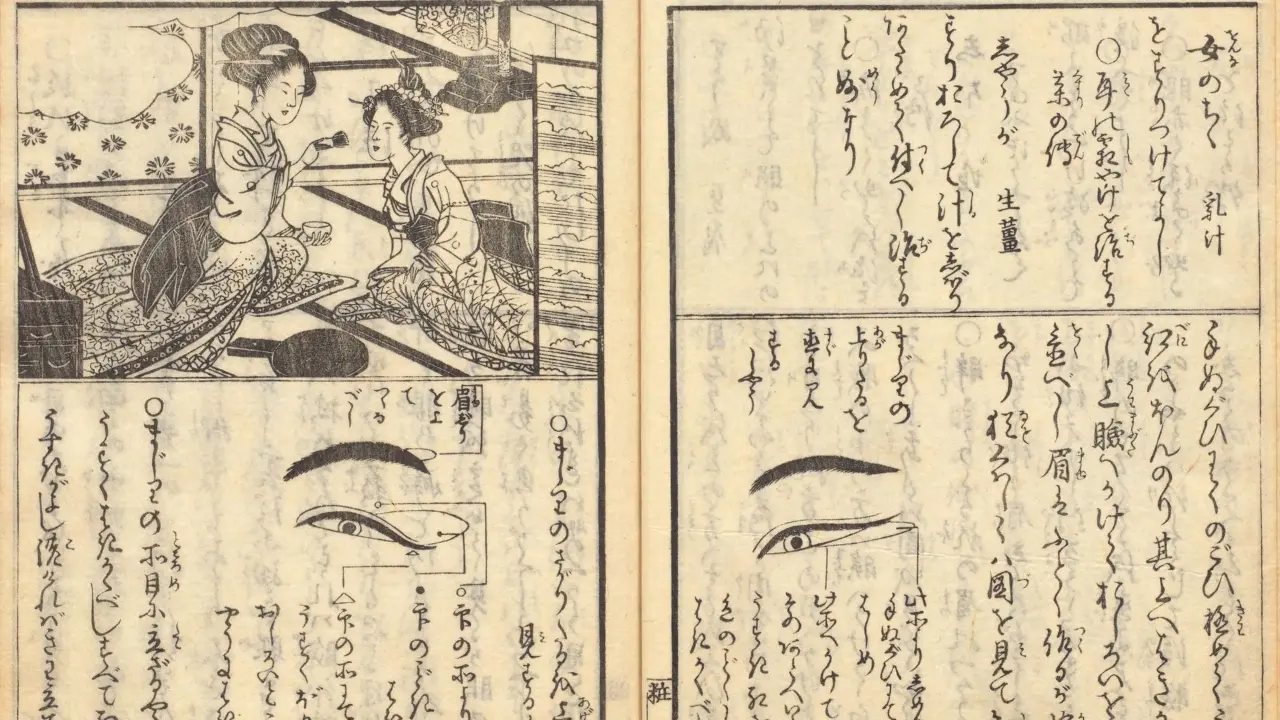

化粧の特徴

花魁は吉原の最高級遊女として、美しさにこだわりぬいていました。

日本には「色の白いは七難隠す」ということわざがあり、白い肌が美人の条件でした。そこで花魁たちは白粉を使って肌を白く塗り、陶器のような美しさを作っていたといいます。

また、当時の女性は結婚すると歯を黒く塗っていましたが、遊女や芸者もお歯黒を塗っていたそうです。口元は高級品だった紅、眉墨も使い、流行のメイクをしていました。高価な紅を何度も塗り重ねて玉虫色(緑色≒笹色)に見せる「笹色紅」は遊女が始めたといわれており、稼ぎの大きさがうかがえます。

当時は二重やぱっちりした大きな目ではなく、切れ長の目元が美人とされており、メイク指南書では「大きな目を小さく見せる方法」も紹介されていました。

花街のあこがれ 【花魁道中】

遊郭の客は直接お店に向かうのではなく、揚屋や引手茶屋などで指名する遊女を選んだり、予約をしたりしていました。店との交渉が成立し、華やかに着飾った花魁が客を迎えに来る様子を「花魁道中」といいます。ほかにも、お正月の挨拶回り、新しい遊女のお披露目である「新造突出」でも行われました。

Photo AC

15cm以上ある高下駄を履き、足を八の字にして半円を描くように歩く姿は「八文字を踏む」と呼ばれ、その優雅さで見るものをうっとりさせたといいます。

花魁道中は、提灯を持つ若い男衆が先導し、歩行を助ける「肩貸し」のサポートのもと、長柄傘をさしかけられた花魁が歩き、花魁の世話をする禿が付きます。さらに、将来を期待されている振袖新造やお世話係の番頭新造、店をまとめる遣り手も参加し、行列で練り歩きました。高額の揚代を払わなければ馴染みになれない花魁のブランド力を示すとともに、客にとっては自身の財力などを見せるものでもあり、花魁道中は大きなステータスだったそうです。そのため、花魁道中では豪華な「打掛」を何枚か羽織り、髪には大きなかんざしを10本近く挿していたといいます。

現在では、福島県郡山市の「日本きもの文化美術館」や栃木県の「日光江戸村」で花魁道中に使用された着物や資料が見られるほか、全国各地のお祭りで花魁道中が行われることがあります。

花魁と芸者の違い

Kyoto Gion / Photo AC

花魁は「江戸吉原」において高級娼婦を表す言葉でした。花魁は美貌に加えて古典や書道、茶道、和歌、箏、三味線、囲碁、将棋といった教養と芸事を持ち、アイドル的な存在として人気を誇っていたと言います。

刺繍などを施した豪華な着物を重ねて着用していることや、うなじや背中が見える「抜き襟」、前で結んだ帯など、あでやかな着こなしも大きな特徴です。かんざしや櫛などの調度品も非常に豪華で、"首から上で家一軒分"といわれるほどの金額でした。

芸者は舞踊や音曲・鳴物で客をもてなす女性のことを言います。江戸時代には男芸者と女芸者がいましたが、明治になると女性のみになりました。京都などでは芸妓と呼ばれており、現在もお座敷遊びに欠かせない存在です。また、名称は地域ごとに異なりますが、一人前を「芸妓」、見習いを「舞妓」や「雛妓」、「半玉」と呼んでいます。

花魁と太夫の違い

Kyoto Shimabara Taimon / Photo AC

花魁は主に江戸の「吉原」、太夫は京都の「島原」で使われていた呼称です。

江戸の花魁は娼婦としての側面が強かったのに対し、京都の太夫は元々女歌舞伎の演者という芸能分野に特化していたり、貴族や皇族の接待を担ったりと、高い教養と芸事のスキルを持つ芸妓のことを指していました。

吉原にも最初は太夫がいましたが、高額な揚代に加えて顧客となる大名などがそれほど裕福でなくなっていったことから廃れたと言われています。

花魁の闇

華やかで豪華な見た目で、人々からも憧れの眼差しで見られていた彼女たちですが、もちろん良い面ばかりではありません。

親に売られたり、人さらいに連れられて仕方なく働く女性たちもたくさんいました。また、吉原は華やかな街ではありましたが、出入りできる場所が限られており、自由は制限されます。

梅毒などの遊女ならではの病や、化粧に用いるおしろいに含まれていた鉛による中毒などに苦しむこともありました。現代医療では予防や対処も可能ですが、当時は原因が分からず不治の病とされており、年季が明けて自由になるまで健康に過ごせる遊女は限られていたのです。

日本の創作においては、子供向けの作品では単なる"アイコン"として活躍するだけに留まりますが、大人向けの作品では度々こういった闇にも触れて、当時の人々の暮らしを表現するものもあります。

作中で「花魁」を扱った日本の有名アニメ

華やかな見た目と、夜の街が抱える闇、そこで生まれるドラマといった要素から、花魁や遊郭をモチーフにした作品は数多く存在します。古くは近松門左衛門による人形浄瑠璃とそれをもとにした歌舞伎の『曽根崎心中』、歌舞伎の演目である『桜姫東文章』などに始まり、安野モヨコの漫画作品を実写化した邦画『さくらん』なども、映像の美しさで話題になりました。日本を舞台にした漫画やアニメにも、度々登場しています。

鬼滅の刃

漫画では単行本9~11巻、アニメでは2021年に上演された『遊郭編』で描かれました。主人公・炭治郎たちが初めて上弦の鬼と相対した『無限列車編』に続く物語で、遊郭「吉原」への潜入捜査中に消息を絶った音柱・宇随天元の嫁を救出するため、炭治郎たちが潜入することから始まります。

宇随の命令により、炭次郎・善逸・伊之助が女装して遊郭に潜入し、遊女たちのお世話や芸事を通して情報を集めることに。潜入先で上弦の陸・堕姫に遭遇します。炭治郎の妹・禰󠄀豆子の鬼化、堕姫の中から現れたもう一人の鬼・妓夫太郎との戦いなど、手に汗握る戦いが繰り広げられる物語だと言えるでしょう。

アニメ放送時には、華やかな夜の街、魅力的なキャラクターをイキイキと描く作画の美しさも話題になりました。

銀魂

『銀魂』における長編ストーリーの中でも特に人気があり、2026年2月に新作劇場版アニメの公開が決まっているのが『吉原炎上篇』です。原作では25巻~26巻、アニメでは第139話から146話にわたって描かれています。

物語の舞台は、江戸の地下に広がる巨大な遊郭都市「吉原桃源郷」。主人公・銀時が、吉原一の花魁・日輪を身請けするためにスリを働く少年・晴太と出会ったことをきっかけに、吉原の闇に立ち向かいます。

日輪に執着する吉原桃源郷の支配者・鳳仙、吉原の番人・月詠、神楽の兄で宇宙海賊春雨の幹部・神威といったキャラクターが登場時、壮絶なバトルを繰り広げます。人気キャラクターが多数登場するシリーズであるとともに、親子の絆なども描かれる泣ける物語であることから、劇場版のクオリティに期待するファンが多くいます。

ワンピース

『ワノ国編』は、原作漫画90巻から105巻まで、アニメでは2019年から2023年までの長期にわたって描かれたシリーズです。様々な伏線が回収されるとともにクライマックスに向けて一層の盛り上がりを見せたシリーズであり、日本をモチーフにしたと思われる「ワノ国」の世界観も話題を呼びました。

ルフィ達が四皇の一人であるカイドウと将軍・黒炭オロチの支配する鎖国国家・ワノ国を訪れたことから始まる『ワノ国編』。お玉という少女を百獣海賊団から守ったルフィ達は、かつてカイドウによって殺された主君・光月おでんの仇討ちを計画する錦えもんたちと出会います。

数多く登場するキャラクターの中の一人が、「ワノ国のトップアイドル」ともいわれる花魁・小紫。ワノ国の将軍・オロチや百獣海賊団のクイーンなど、権力者からも惚れ込まれている女性です。何人もの男を破産させた悪女といわれていますが、その裏には様々な事情があり、『ワノ国編』のドラマや歴史を背負っている一人です。

Tags:

花魁