御朱印とは?いただき方や御朱印帳について

Sana Yoshida

近年、日本国内でも幅広い年代から人気を集めている「御朱印」。いただいた御朱印をコレクションするための「御朱印帳」も多数販売されており、お土産としても人気のアイテムとなっています。この記事では、御朱印とは何か、どうやって集めるのかなどを解説します。

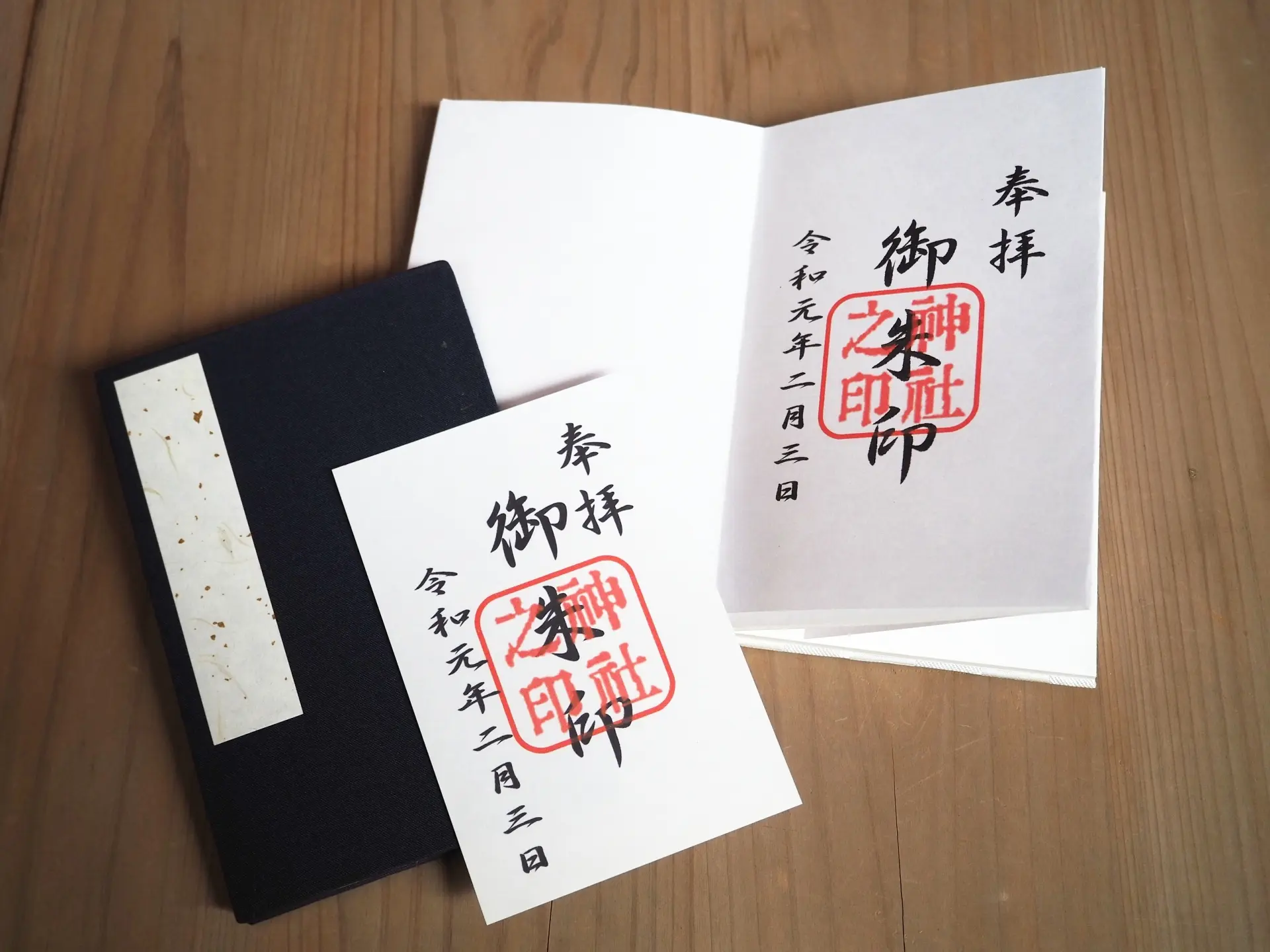

神社やお寺で手に入る「御朱印」

「御朱印」とは、神社やお寺を参拝した時にもらえる、美しい墨書きと朱印を組み合わせたものをいいます。神社仏閣の名称や祀られている神仏の名前、参拝した日付などが書かれており旅の記録になるほか、アーティスティックなデザインのものもあり、集める人も多いんですよ。

御朱印は、全国の神社やお寺を回って法華経を書き写してもらう「納経帳」から派生したもので、鎌倉その歴史は鎌倉時代までさかのぼると言われています。江戸時代には修業を行う僧侶だけでなく庶民にも広まり、明治時代には御朱印帳や御朱印軸が生まれました。最初は納経をした証明書として配布されていましたが、徐々に納経せず、参拝だけでもいただけるようになるなど、時代と共に変化してきました。

近代ではカジュアルな存在になりつつある

現在では、カラーのものやイラスト入りなど、各神社仏閣の個性が光るデザイン、漫画やアニメ、ゲームとのコラボ御朱印などが生まれており、若い人や海外観光客からも人気です。

場所によっては、桜や紅葉といった季節限定の御朱印、お釈迦様様の誕生日である花祭り、節分といった行事の限定御朱印がいただけることもあります。

日本文化や行事、神社仏閣の歴史などを知るきっかけにもなりますから、いただいて終わりではなく、そこで祀られている神仏、土地の歴史や行事に関する知識も深めてくださいね。

御朱印が持つパワーとは

神社やお寺でいただけるので、お守りや熊手、破魔矢のようにご利益があるものだと思うかもしれませんが、御朱印にそういった効果はありません。参拝の証ですから、お参りや旅の記念として大切に保管しましょう。

お守りなどは1年を目安にお焚き上げ(厄を吸収し、身を守ってくれたことに感謝して浄化するために神社やお寺に返すこと)をしますが、御朱印はお焚き上げの必要もありません。ただし、御朱印帳を処分する際は、感謝をこめてお焚き上げをするのが適しています。

御朱印のいただき方

- 神社やお寺に参拝する

- 授与所または納経所に行き、御朱印をいただきたいと伝える

- 初穂料(お志)をお渡しする

- 書いていただいたら、お礼を言って受け取る

※御朱印帳を持っている場合は、御朱印をいただきたいページを開いて渡します。

また、参拝するときの手順を知りたい方は以下のページで確認できます。

御朱印をもらうにはいくらかかる?

相場は300~500円です。

ですが、有名な神社仏閣のものやデザインが凝ったものは少し高めに設定されています。

基本的に扱っているのは現金のみなので、事前に調べ、おつりが出ないように用意しておくと安心です。

注意点と心がけたいポイント

文化的背景を敬う

元々、御朱印は写経・納経を行い、それを奉納した証として受け取るものでした。現在では誰でももらうことができるからこそ、敬意を払い、きちんと参拝したうえでいただきましょう。単なるスタンプラリーではなく、ありがたいものをいただいているという気持ちを忘れないでくださいね。

現地の案内に従う

その場で書いていただける場合もあれば、「後で取りに来てください」と言われることもあります。書いてくれる方の指示に従いましょう。その場で待つ場合は、他の参拝客の邪魔にならないように気を付け、静かに待ちましょう。

手書きの場合は一つとして同じものがないのも楽しみ。SNSなどで素敵な御朱印を見かけることもありますが、「こんな風に書いてほしい」「これを書いた人にお願いしたい」とリクエストするのはNGです。

事前の確認や身だしなみをしっかり行う

また、すべての神社仏閣で御朱印を授けているわけではなく、御朱印をいただける時期・時間が決まっている場合もあります。事前に調べておくといいでしょう。

観光地として紹介されている場所も多く、特に土日や祝日、長期休暇期間などは多くの人でにぎわっていますが、本来神社仏閣は神聖な場所。参拝は身だしなみを整えて静かに行いましょう。

撮影等はリスペクトを持って行う

写真撮影については、境内などに提示されているルールを守ることが重要です。普段なかなか目にする機会のない宮司さんや巫女さん、お坊さんなどの姿を写真に収めたくなる気持ちはよくわかりますが、観光地のスタッフではなく、神仏に奉仕している神職・僧侶の方々なので、無理に記念撮影を頼むなど、迷惑が掛かってしまう行為も控えましょう。もちろん、許可のない撮影もNGです。

また、彼等の対応について少々そっけないと感じることがあるかもしれませんが、あなたはご利益を授かるためにやってきた"訪問者"であることを知っておきましょう。繰り返しになりますが、神社仏閣で働く人々は「神様に仕える身」であり、参拝者に対するサービス業を行っているわけではないのです。

持っておきたい「御朱印帳」

あらかじめ半紙に書かれた「書き置き」と呼ばれる御朱印も増えていますし、御朱印帳を持っていなければ半紙に書いていただく、シールをもらうなどの対応もできますが、御朱印帳があるとより御朱印を集め、眺めるのが楽しくなります。

また、お守りなどのような効果はありませんが神聖なものですから、「御朱印帳を買うほど御朱印をもらう予定はないし、手持ちのノートでいいや」と普通のノートや手帳、白紙の紙に御朱印をお願いするのはNG。御朱印帳に駅や通常の施設においてある記念スタンプを押すのもやめましょう。

御朱印帳はデザインも日本らしいものが多いので、お気に入りを見つけるのも楽しみの一つになります。

御朱印帳を購入する方法

御朱印帳は神社やお寺の授与所で購入できます。

日本国内であれば、文房具店や書店、お土産店、オンラインショップなどでも手に入れることができます。アニメやゲームコラボの場合はアニメショップなどでも購入できる場合もあります。

おすすめのサイズ

小さいサイズは文庫本(A6)程度、大きいサイズはB6からB5程度まで幅広くありますが、持ち歩きやすく、ほとんどの御朱印に合うB6サイズをオススメします。

両面テープやスティックのりも便利

書き置き御朱印の場合は、自分で御朱印帳に貼る必要があります。

水分が多いのりを使うと紙がよれてしまったり、裏側の御朱印に影響が出てしまう場合があるので、両面テープや水分の少ないスティックのりがオススメですよ。

選ぶ時の注意点

御朱印は判を押したり、墨を用いて筆で印を書いてくれます。そのため一般的な速乾インクでスタンプを押すのと異なり、乾くまで時間がかかることがあります。

御朱印帳を選ぶときは、目が粗くしっとりとした「和紙」でできたものを選ぶと、他のページへ色移りしにくいのでおすすめです。

キャラクターものに多いですが、表面に「御朱印帳」と書いてあるにも関わらず、中身が普通の用紙でできていることも多々。「書き置き御朱印」であれば貼り付けるだけなので問題ありませんが、そうでない場合は乾くまでページを開いておかないといけないので注意しましょう。

まとめ : 旅行にもぴったりの「御朱印」

御朱印は月ごとにデザインが変わったり、行事などに合わせた限定デザインのものが登場したりと、集める楽しさがあります。また、「七福神」「縁結びの神社」といった自分なりのテーマを決めて御朱印帳を作るのも楽しみ方の一つです。

神社仏閣巡りをより楽しく、身近なものにしてくれる「御朱印」を、ぜひゲットしてくださいね。

- 関連リンク

神社本庁