歌舞伎の成り立ちと歴史

Sana Yoshida

日本の伝統芸能である「歌舞伎」。2009年に無形文化遺産に登録されるなど、日本を代表する芸能のひとつといえるでしょう。この記事では、歌舞伎がどうやって生まれ、どう発展してきたのかを簡単に解説します。

歌舞伎のなりたち

現在の歌舞伎は男性のみで演じられ、女性以上にしなやかで美しい「女方」も人気です。

しかし、元々は女性である出雲阿国が1603年頃に行っていた「ややこ踊」「かぶき踊」からスタートしました。「ややこ」は関西の方言で「赤ちゃん」を意味し、可愛らしい少女が華やかな衣装をまとって踊る小歌踊だったと言われている一方、「かぶき踊」は傾奇者の茶屋遊びという性的な場面を含んだ踊りだったとされます。

出雲阿国の銅像

傾奇者とは

戦国時代末期から江戸時代初期にかけて、派手な服装を好み、当時の常識からかけ離れた身なりや振る舞いをするものが「傾奇者(かぶきもの)」と呼ばれていました。しばしば乱暴や狼藉を働く無法者でありながら、仲間を大切にし、命を惜しまない気概を持つ生き方が賞賛を受けてもいました。現代でいう、硬派なヤクザのようなイメージでしょうか。

幕府の取り締まりによって傾奇者は姿を消しますが、その美意識が現在の「歌舞伎」へと受け継がれました。

「かぶき」の発展

「かぶき踊」は遊女屋によって広まり、年若い少年による「若衆歌舞伎」も生まれましたが、遊女や若衆をめぐる喧嘩や刃傷沙汰が絶えなかったことから幕府によって禁止されてしまいました。

ここまでの歌舞伎は歌と踊りが中心でしたが、江戸時代になると、物語が重視された演劇的な作品が上演されるようになります。「若衆歌舞伎」が禁止され、前髪をそった野郎頭の役者によって演じられたことから「野郎歌舞伎」と呼ばれました。

この時期に初代市川團十郎、初代坂田藤十郎、狂言作者の近松門左衛門といった人物が登場しています。

正保元年(1644年)には「当代の実在の人名を作中で用いてはならない」という法令ができ、元禄16年(1703年)には赤穂浪士の事件をきっかけに「現代社会の異変を脚色することは禁止」となりました。

そのため、歌舞伎や人形浄瑠璃では、実在の人名や時代を改変しながら、いわゆるファクションの物語を描いていくことになります。

こうした制限がある中で、延享3年~5年(1746年~1748年)にかけて「三大歌舞伎」と称される『菅原伝授手習鑑』『義経千本桜』『仮名手本忠臣蔵』が生まれ、初演が行われました。

(※人形浄瑠璃として初演が行われ、のちに歌舞伎として上演されるようになっています)

江戸における歌舞伎文化

ここまでの歌舞伎は京都・大阪を中心に発展しましたが、文化・文政時代になると、四代目鶴屋南北が江戸で『東海道四谷怪談』、『於染久松色読販(お染の七役)』などを捜索し、江戸歌舞伎が大きな盛り上がりを見せます。

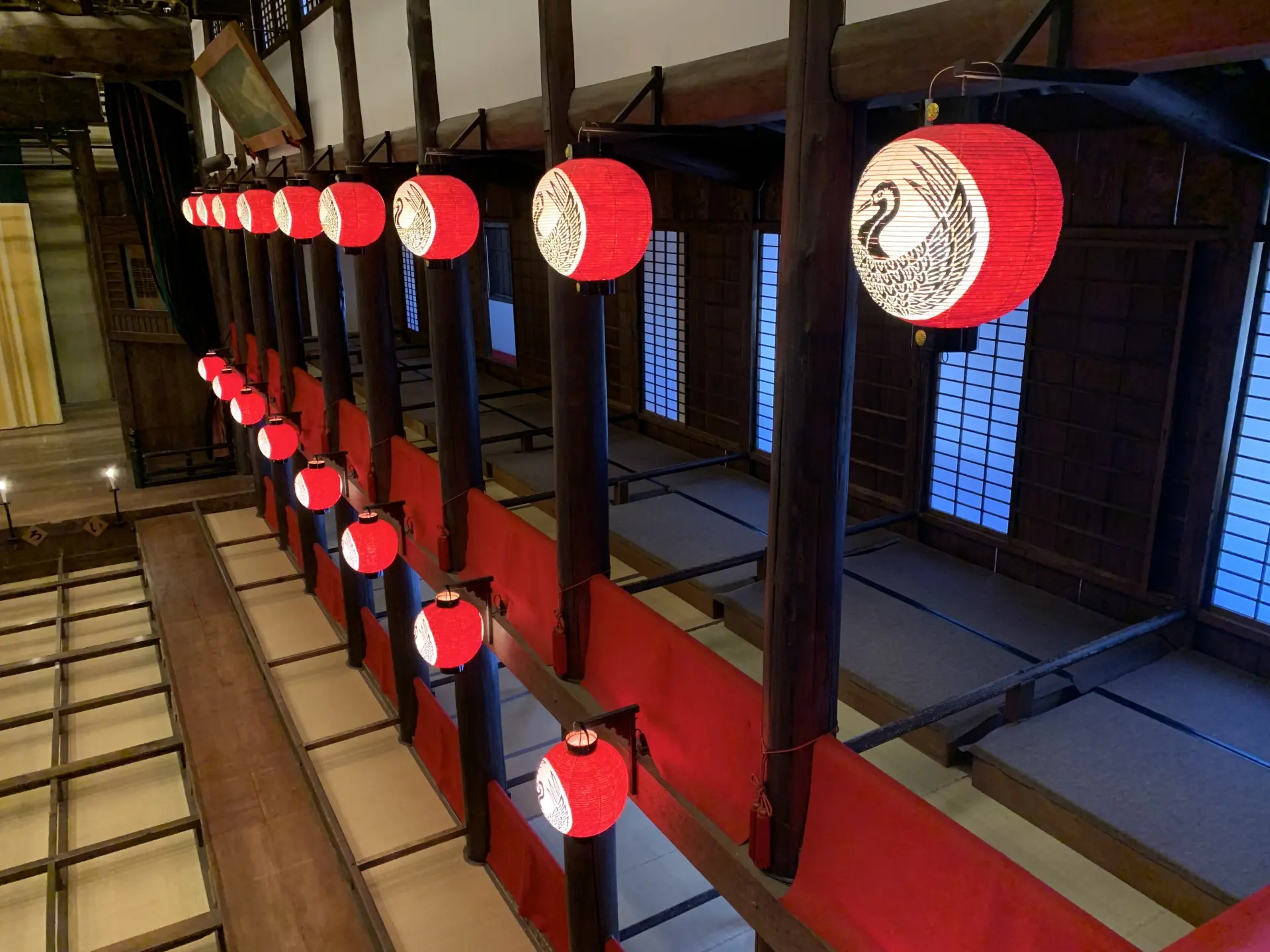

現存する日本最古の芝居小屋『旧金毘羅大芝居』(香川県仲多度郡琴平町)

しかし、天保の改革において、風紀を乱す原因として取り締まりが行われたとともに、度々江戸で発生する火事の際、大掛かりな芝居小屋は大火になりやすいという理由で移転も命じられました。

ところが、江戸市中でそれぞれ公演を行っていた江戸三座(江戸奉行所から興行許可を受けた中村座・市村座・森田座)が芝居町に集まったことで興業が安定。

さらに二代目河竹新七(黙阿弥)が『小袖曾我薊色縫(十六夜清心)』、『三人吉三廓初買』、『青砥稿花紅彩画(白波五人男)』といった名作を生みだします。

近代における歌舞伎

人気全盛期を迎えた歌舞伎ですが、明治時代になると政府が歌舞伎に干渉を始めます。

「身分の高い人間や外国人が見るにふさわしい芸術」として、「作り話」の廃止を要求したのです。前述したように、現在の出来事や人物を書くことが禁止されてきた歌舞伎の価値観や遊び心が否定された出来事だったといえるでしょう。

この要求に対し、九代目市川團十郎を中心とする役者が、「活歴物」というジャンルを打ち立てます。史実をベースに物語を作り、時代考証したうえで衣装や小道具を用意し、セリフや動きも減らした作品は、一部の知識人からは歓迎されながらも、世間の評判は悪かったと言います。

明治19年(1886年)には、日本が欧米の先進国と並ぶ文明国であることを示すために「演劇改良会」が設立され、明治22年(1889年)に歌舞伎座が誕生。19世紀末には、座付きの狂言作家だけでなく外部の劇作家による作品の上演も始まりました。

戦争によって苦しい時代に入る

歌舞伎座

第二次世界大戦がはじまると、劇場の閉鎖や演目の制限など、歌舞伎も再び苦しい時代を迎えます。

終戦後は「封建的忠誠」、「復讐」、「身分社会の肯定」といった要素を含む演目が禁止され、三大歌舞伎のひとつである『菅原伝授手習鑑』をはじめとする作品が上演できなくなりました。

歌舞伎が世界に知られるように

博多座(福岡)

また、人々の暮らしに余裕が生まれた1950年代には娯楽の需要も高まり、歌舞伎が娯楽の中心ではなくなってきます。そんな中、歌舞伎役者が映画やドラマに出演するなど活躍の場を広げるとともに、海外での公演も行うなど、「歌舞伎」が世界に知られるようになります。

1965年に歌舞伎が重要無形文化財に指定されると、国立劇場でも歌舞伎が上演されるようになり、大阪松竹座、福岡の博多座などが開場しました。

新たな演出を加えた「スーパー歌舞伎」なども生まれ、伝統と現代的な要素を組み合わせた芸能として、国内外で高い評価を得ています。

南座(京都)

まとめ

この記事では、歌舞伎の歴史を簡単に紹介してきました。

様々な苦難を乗り越え、日本を代表する芸能になった「歌舞伎」。ぜひ実際に足を運んでみてくださいね。

- 関連リンク

文化デジタルライブラリー